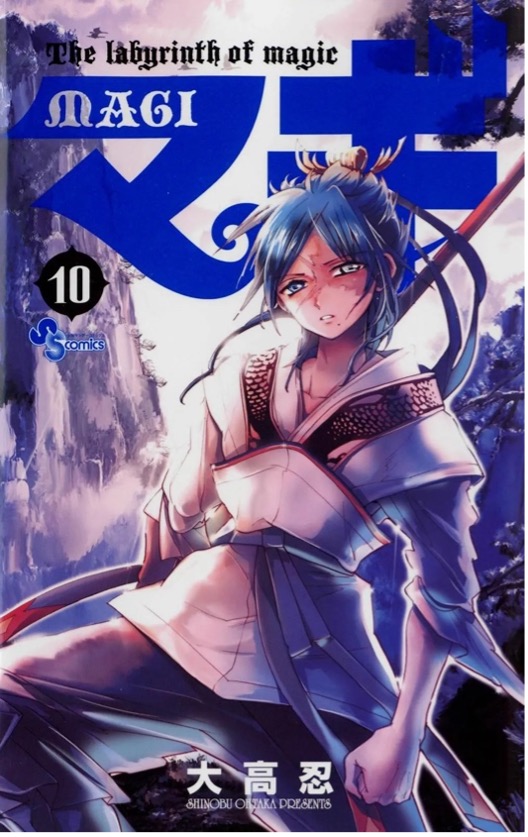

長らく手を出していなかった漫画「マギ」を冬休み中に一気読みした西山聖です。

読んだ感想は、「今読めて良かったです。」でしょうか。小中学生時に読んでいたら単なるファンタジー漫画として読んでいたかもしれません。いざ読んでみると、ファンタジー漫画どころか哲学漫画と評しても過言ではなく、「自分の信念とは何か」、「何が正しいことなのか」といった抽象的問いを作品に潜り込ませる作者の哲学観とその教養、構成力に感嘆するばかりです。大高先生に尊敬の意を表します。

前置きはこの程度にし、引退ブログの本題である僕のバレー人生について振り返ります。

振り返ること数週間前、引退後にとあるクラブチームにお邪魔しました。引退から少し時間が経ち、きっと久しぶりのゲームは楽しいだろうなと期待に胸を膨らませていたのですが、その期待は粉々に打ち砕かれることとなりました。バレーのレベルが低かったわけではありません。チームメンバーから疎外感を感じたわけでもありません。

ただただ胸の底から込み上げてくる、圧倒的な物足りなさ。

その日の帰り道に、東大バレー部といいますか、「部活」のありがたみをひしひしと実感し、と同時に、引退の悲しさを初めて覚えました。

部活の本気度とその熱量。

何事もやり切りたい性格の僕は、本気で、かつ、素直に努力できる「部活」という環境にとても居心地の良さを感じていました。バレーボールに没頭できる時間は本当に楽しくて、どうすれば上手くなれるのか、どう練習すれば良いのか、自分に足りない部分はどこなのか、1つ1つの試行錯誤の時間が今思えば宝物です。むしろバレーボールに集中するあまり、コミュニケーションや愛嬌を蔑ろにしてチームメイトに迷惑をかけることもありました。ごめん笑。徐々に改善はしていきましたが、そういった部分も含めて人間的に成長できたことも嬉しく思っています。

そんな居心地の良かった部活ですが、良かった点と悪かった点(後悔している点)を1つに絞って考えてみました。

まず後悔している点は、没頭の深度についてです。

僕の中学のバレー部は強豪でした。週7日練習はもちろん、練習メニューもマラソンじみたものばかりでした。常に息を切らしながら無我夢中にボールに飛び込む毎日。そしてそんな練習を乗り越えた先の実戦の試合は心から楽しかった。ゾーンとまでは恥ずかしくて言えませんが、格別な没入感を試合中に感じていました。

あいにく、大学時代ではそのような瞬間はありませんでした。試合にはもちろん集中していたのですが、中学時ほど試合そのものに没頭できませんでした。日々の練習がそこまできついものではなかったこと、もしくは、中学時代に傾倒しすぎた、完全燃焼したことが一因としてあるのかもしれません。中学時代のバレーが眩しすぎて、若干ですが大学バレーに不満がありました。YouTubeの潜入動画を見ては、自分が強豪高校、大学1部や2部でバレーしている姿を妄想していました。

この後悔から察するに、結構バレーにエネルギーを費やしたつもりでしたが、僕はまだまだ頑張れるみたいです笑。これからの人生、もっとストイックに動いてみようかと思います!

次に、あえて没入の「深度」と対比させて良かった点を書くと、没入の「幅」は大学時の方が広かったように思えます。顧問主導で練習した「自主的」な中学時代に対し、大学時は自分の頭で考えて納得できたことだけを「主体的」に練習しました。そのおかげか、プレー中の力の向きやその内容、チーム全体の練習効率や練習運営までも、自分で考えられるようになりました。著書「思考の整理学」を引用するならば、「グライダー人間」から「飛行機人間」へ、思考法を変化させたことは非常に大きな財産になっています。先程自分の過去の動画を見返してきたのですが、明らかに主体的練習を積み重ねた部活後期に飛躍的に上達できていました。貴重な上達体験を得ることができました。自分に拍手。

こんなところですかね。自分の考えの底を見られるような気がして、あまりブログなどは書きたくない人なのですが、珍しく書いてみました。引退したのも束の間、今はコーチとして東大バレー部に関わっています。最初は全然乗り気じゃ無かったのですが、みんなの本気の熱量を肌で感じられるので、今では思ったよりもちゃんとやれています。上で述べた経験を踏まえて、部員みんなが主体的に練習できるようなコーチングを実践しているところです。マギでいうシンドバット的な方法よりも、アリババくんのような同じ目線に立って寄り添うやり方を忘れずに、これからも楽しんでいこうと思います!

マギおすすめです。好きなキャラは白龍です。ベリアル強い。